Aunque Ushuaia reúne condiciones geográficas y logísticas únicas para consolidarse como plataforma internacional hacia la Antártida, aún no logra ese posicionamiento. En diálogo con FINNOVA, el especialista Daniel Leguizamón —creador de la Oficina Antártica fueguina en 1992— señala que las barreras son tanto nacionales como locales, y que se necesita una estrategia civil, científica y cooperativa para competir globalmente. “Ser la puerta de entrada más cercana no implica mérito: es un capricho geológico. Convertirse en la ‘conexión óptima’ exige visión, inteligencia, organización y determinación”, sostiene.

En un contexto de creciente interés científico, logístico y geopolítico por el continente blanco, Argentina cuenta con un punto de partida

privilegiado: Ushuaia. Su cercanía a la Antártida y su infraestructura disponible hacen de la capital fueguina un nodo potencial clave. Sin embargo, su posicionamiento actual dista de ese horizonte.

Para comprender los factores que intervienen en este escenario, conversamos con Daniel Leguizamón, exantártico, creador de la Oficina Antártica de Tierra del Fuego en 1992, y responsable de los asuntos antárticos durante la primera etapa del Gobierno Provincial, así como en la Municipalidad de Ushuaia y en el Ministerio de Turismo de la Nación. Su mirada permite entender tanto las barreras estructurales como las posibilidades concretas de desarrollo.

Dos planos de barreras: nacionales y locales

Leguizamón identifica dos niveles de obstáculos para que Tierra del Fuego se convierta en una verdadera plataforma polar: uno nacional y otro local.

En el plano nacional, compara a la Argentina con otros países circumpolares (Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Chile) que decidieron estratégicamente basar sus actividades antárticas en sus “puertas de entrada” —Christchurch, Hobart, Ciudad del Cabo y Punta Arenas—, alentando un enfoque civil, científico y académico con fuerte participación del sector privado.

Según afirma, en Argentina subsiste una concepción centralista y castrense apoyada en la Ley 18.513/69, aún vigente.

En el plano local, señala “inconsistencias y desenfoques” que, en las últimas décadas, tampoco contribuyeron a transformar las ventajas comparativas de Ushuaia en fortalezas competitivas.Un hito que menciona para ilustrar esas tensiones es el Decreto 2645/14, mediante el cual —describe— el Ministerio de Defensa “militarizó el componente logístico” del proyecto fundacional Área Antártica Internacional de Ushuaia (1993), dejando de lado antecedentes, acuerdos y planes provinciales.

De “puerta de entrada más cercana” a “conexión óptima”

Para Leguizamón, uno de los conceptos clave es distinguir cercanía de competitividad.

“Ser la puerta de entrada más cercana no implica mérito: es un capricho geológico. Convertirse en la ‘conexión óptima’ exige visión, inteligencia, organización y determinación.”

Ushuaia —remarca— no sólo está a unos 1.000 km de la Antártida, sino que además cuenta con un puerto natural de aguas profundas y un aeropuerto internacional apto para aeronaves de gran porte. Esa combinación, afirma, podría constituir la base de una plataforma operativa, logística, científica y académica de naturaleza civil.

La Ley Provincial 640 (2004) institucionalizó una premisa que nació con la provincialización (1992): consolidar a Tierra del Fuego como “la conexión óptima entre la Antártida y el mundo”. Para el especialista, recuperar ese horizonte original es un punto de partida necesario.

Dónde está hoy la actividad que más valora el Sistema del Tratado Antártico

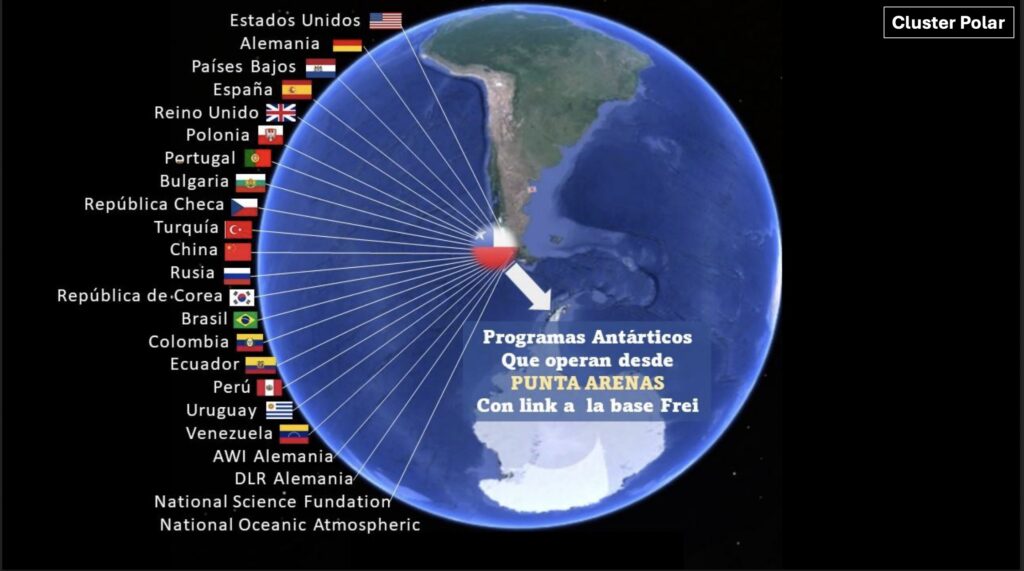

Con “rigor de objetividad”, sostiene Leguizamón, los 24 programas antárticos internacionales que operan en el cuadrante de la Argentina lo hacen desde Chile, fundamentalmente desde Punta Arenas, con vínculos aéreos con la Base Frei Montalva. En Ushuaia, en cambio, se registran recaladas esporádicas de buques polares y algunas operaciones aéreas.

“Por acción u omisión, hemos resignado un protagonismo que debería ser proporcional al potencial de Ushuaia.”

El analista subraya, además, que la comunidad antártica internacional pondera especialmente la ciencia y la cooperación para la ciencia, ejes donde se concentra el mayor rédito geopolítico y económico. En ese marco, indica, Argentina lidera en turismo de cruceros, pero no en el segmento científico-logístico.

Competitividad antártica: qué significa y qué exige

Hablar de “competitividad antártica” —postula— implica alinearse con el espíritu, la letra y los criterios de vanguardia del Sistema del Tratado Antártico, cuyo principio rector es la cooperación.

Para ser competitivos, afirma, es necesario avanzar en el desarrollo del proyecto Área Antártica Internacional de Ushuaia como plataforma civil y ofrecer bienes y servicios altamente especializados que faciliten la investigación científica y el conjunto de actividades permitidas en el área del Tratado.

Impacto económico potencial: referencias comparadas

Como referencia, Leguizamón destaca que Christchurch reporta ingresos por actividad antártica cercanos a los USD 80 millones anuales, y Hobart maneja montos de similar magnitud. Aunque no precisa cifras sobre Chile, plantea que la gestión de 24 programas internacionales desde Punta Arenas debería generar un retorno significativo.

Con ese parámetro, sostiene que Tierra del Fuego podría obtener beneficios importantes si pusiera en valor su potencial circumpolar. Además, recuerda que 58 países integran hoy el Sistema del Tratado Antártico: 29 con estatus consultivo (hacen ciencia) y 29 sin ese estatus, que —según el Art. IX.2— deben desarrollar investigación científica importante para alcanzarlo. Allí, sugiere, aparecen nichos de articulación y servicios para explorar, incluso en esquemas complementarios con Chile.

Identidad circumpolar y educación: una deuda estructural

Para que Tierra del Fuego dé un salto cualitativo, Leguizamón plantea la necesidad de una “reingeniería conceptual” en el Estado y el sector privado, así como la construcción de una “identidad circumpolar” basada en la condición bicontinental de la provincia.

Advierte una omisión curricular: “Pregunten a cualquiera que haya hecho su trayecto educativo en Tierra del Fuego qué vio de Antártida… Nada, o apenas algo ocasional.”

2048 en el horizonte: diplomacia, prestigio y liderazgo

Con vistas a posibles instancias de revisión del Tratado Antártico en 2048 (por el vencimiento del llamado Protocolo de Madrid), Leguizamón propone analizar si el marco normativo vigente en la Argentina es funcional al mejor posicionamiento de Tierra del Fuego y del país.

Recuerda que la Antártida es un laboratorio natural clave para la ciencia mundial y, simultáneamente, un espacio donde coexisten preocupaciones ambientales y fuertes intereses estratégicos y económicos.

“La única opción que tenemos a nuestro alcance es la vía diplomática, amparada en el Artículo IV del Tratado. Y esa vía exige prestigio, influencia y liderazgo.”

En ese sentido, sostiene que educación, ciencia, oferta académica con proyección global, logística civil eficiente y reingeniería administrativa son factores indispensables para recuperar el posicionamiento que —en su visión— “nunca debió resignarse”.

Una agenda para debatir

El diagnóstico que ofrece Daniel Leguizamón propone un debate estratégico: cómo alinear normativa, logística, ciencia, educación y sector privado para que Ushuaia ejerza plenamente el rol que su posición geográfica y su infraestructura le permitan.

Sin conclusiones taxativas, su planteo invita a revisar marcos regulatorios, repensar el modelo de gobernanza, fortalecer capacidades locales y proyectar servicios de alto valor agregado en cooperación con la comunidad científica internacional, en línea con el espíritu del Tratado Antártico.

La oportunidad antártica está planteada. El desafío, sugiere, es convertirla en política sostenible, cooperación efectiva y posicionamiento duradero.