¿Qué significa escuchar? En castellano tenemos un matiz del cual otras lenguas carecen. Tenemos dos verbos, escuchar y oír. Esto es bastante conocido. En general se remarca en la educación primaria y secundaria. Una cosa es escuchar y otra es oír. Puedo estar escuchando una música y estar concentrado en otra cosa, puedo oír algo y no retenerlo. Si estoy escuchando estoy en una posición alerta. Aunque no me mueva, estoy en una posición activa. Estoy intentando percibir algo. Estoy en una posición de escucha. Esa posición es la que demanda la historia oral.

Trabajar en libros y escribir libros con testimonios se parece mucho al modelo vivo de la pintura.

Hacemos una entrevista con alguien, por ejemplo, una persona que estuvo en la guerra, y escuchamos lo que nos dice, escuchamos las palabras, pero también escuchamos otras marcas que hay ahí. Escuchamos el orden de las palabras, la sintaxis. Escuchamos la fonética de las palabras, los silencios, los momentos en que la palabra se interrumpe, y finalmente, con mucha sorpresa y mucha ignorancia, escuchamos el reflejo lingüístico y oral de una experiencia. Podemos decir que la experiencia es intransferible. Yo no puedo sentir lo que siente un hombre en la guerra. Tengo que ir a la guerra para experimentar la guerra. La guerra es una experiencia, después decodificada, en muchos textos, palabras, números, estadísticas, pero es una experiencia que resulta intransferible. El veterano puede contar su experiencia de guerra, pero no puede transferirla. O sea que hay dos procesos ya, claramente discernibles. El veterano pone en palabras su experiencia, es un reflejo, un resto que se exhibe, y luego nosotros escuchamos esas palabras. O sea que se dan una serie de traducciones desde la experiencia a nuestra escucha. Si vamos a trabajar Malvinas de esa manera, debemos ser conscientes de esos mecanismos. Más todavía, si, después, vamos a hacer, a fabricar, con eso, con esa escucha, una letra, una escritura, un texto, que después a su vez va a ser leído por otro.

Hay muchos enemigos a la hora de lanzarse a este proyecto que implica la escucha y la escritura para fijar esas palabras. Existen muchos condicionamientos sobre todas estas operaciones. Uno de los principales enemigos es la taquipsiquia. Me llevó mucho tiempo dar con este término, quizás un poco en desuso, quizás algo polvoriento, no sé si estará en los manuales de psiquiatría o enciclopedias de psicología, supongo que sí. A mí me lo explicó el escritor Federico Sironi y luego lo busqué y encontré, muy poco desarrollado, en Wikipedia. No encontré otra bibliografía. Sin embargo, con la explicación de Sironi ya sentía que avanzaba, que identificaba con mucha precisión el concepto. La taquipsiquia se puede definir como la situación cognitiva en la cual el sujeto piensa muy rápido y no llega a cerrar ninguna idea, salta de un tema a otro, no logra darle la forma a lo que está narrando. El taquipsíquico está contando determinado evento y automáticamente se pone a contar otra cosa. Se da una especie de superposición o pliegue, un bucle por el cual nunca llega a contar lo que quiere contar, nunca llega a concluir. Hay un goce oral de eso. La anécdota principal se ve minada, condicionada, asaltada por un montón de otras anécdotas que están adentro de esas anécdotas, y finalmente hay otras anécdotas más que surgen de esas anécdotas. Infinidad de detalles, recuerdos, expresiones se mezclan y condicionan y tapan y son pronto abandonados. Este síndrome o patología, o condición, no sé cómo identificarlo, hace que nunca se termine de concluir una idea y siempre se estén abriendo nuevas ideas, nunca se les puede dar un fin, una clausura a eso que se está narrando. La taquipsiquia, también a veces se habla de fuga del pensamiento, un término todavía menos técnico, es una característica de los cocainómanos. Y también de esos que se vieron ante situaciones límite que pasan a formar parte de su identidad como sujetos. El taquipsíquico quiere transmitir su experiencia y no puede. Lo asalta esta catarata de imágenes y pequeñas narraciones y comentarios, que a su vez, es bastante difícil de describir. Muchos de los que estuvieron en la guerra nos hablan mostrándonos ese problema.

Entonces la escucha, en mi caso, es bastante dirigida. Intento dirigirlos, los hago volver a la anécdota inicial, los hago construir una cronología. Muchas veces ellos no tienen las fechas ni los lugares con precisión. Es mi trabajo ir reponiendo esa información. Muchos logran hilar una cronología, siempre y cuando uno vaya condicionando ese discurso. Este condicionamiento de mi parte implica quebrar la escucha y condicionarla, o sea intervenir. En general, es bienvenido. No dicen “me estás interrumpiendo” sino “gracias, sí, vuelvo.”

También hay casos de anécdotas prestadas, o sea alguien que narra algo que no es de él, que no es de su experiencia, narra algo o expone una idea que alguien le contó hace mucho tiempo. Alguien le cuenta algo durante tanto tiempo que el que cuenta lo incorpora. A veces se narra siempre lo mismo y es difícil sacar al veterano de cierto cassette. Entonces el que entrevista debe hablar de cuestiones más íntimas, llevarlo a un discurso más testimonial. A veces se cuentan eventos muy técnicos de su profesión y uno puede pedir que se cuenten situaciones más testimoniales, y a la inversa. Cuando se ponen muy testimoniales y sentimentales, llevarlos a una cuestión más técnica, más descriptiva.

Finalmente es importante generar confianza para que ellos vean que hay un interés real y se distiendan. Generar confianza es fundamental. Hay que estudiar, hay que saber de lo que se va a hablar. Malvinas y la guerra conllevan mucha ignorancia. Los prejuicios son muy comunes. Pensamos que sabemos algo de Malvinas pero no lo sabemos. Los civiles ignoran la vida castrense, se ignoran los hechos básicos de la guerra, hay muchos prejuicios abonados en la posguerra. Todo eso hace que la escucha sea más delicada. Hay que romper esas barreras que hacen que el veterano o ex combatiente se aleje y se pierda. Esto quizás sea lo fundamental. Si no sabemos de Malvinas, si no leemos los libros, si no revisamos los documentos, y, tautológicamente, si no escuchamos Malvinas, no vamos a poder escuchar Malvinas. Redundante, la frase tiene un sentido: si no escuchamos Malvinas, no vamos a poder escuchar Malvinas. Y si no escuchamos Malvinas, hay una parte de nuestra historia y nuestro país que se nos pierde. Y es creo yo una parte importante, diría, incluso, fundamental.

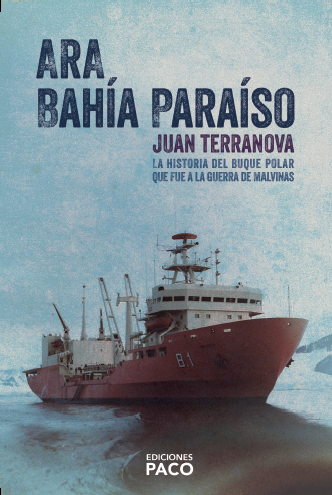

Para escribir mi libro ARA Bahía Paraíso, la historia del buque polar que fue a la guerra de Malvinas, hice alrededor de ochenta entrevistas. Ya venía entrevistando veteranos y excombatientes de antes y los registraba en diferentes formatos, audio, audiovisuales e incluso de las charlas informales, siempre me quedaba algo. Un recuerdo, una pista, una frase, un entusiasmo. Cuando escribí el libro de memorias de Omar Busson, el aviador naval que estuvo peleando en las Georgias, solo lo escuché a él. En vez de muchas entrevistas de tres o cuatro horas, la práctica fue a la inversa, mucho tiempo con una sola voz. La experiencia fue diferente pero igual de intensa. Como parte del Área de Investigación y Archivo del Museo Malvinas, este año llevamos adelante Memoria Epistolar de Malvinas, un proyecto sonoro del museo y Epistolar Podcast. El proyecto consiste en una serie de podcast donde diferentes veteranos y ex combatientes leen sus cartas y luego las comentan. Los libros son artefactos complejos que se abren paso a través del tiempo y los continentes y siempre llegan a sus lectores. A veces un libro nos espera años, décadas, siglos, hasta que finalmente lo encontramos. Pero la posibilidad de escuchar la voz de los que pelearon en Malvinas es única por muchos motivos. Los invito a que lo hagan. Ejercitemos juntos la escucha de Malvinas.

Juan Terranova