Ignacio Jordá. Escritor y escribano de profesión.

Vivió en Ushuaia. Fue el primer presidente del Colegio de Escribanos de Ushuaia, el último escribano del Territorio de Tierra del Fuego y el primer escribano general de la Provincia.

Integró la Asociación Hanis (Asociación Civil instituida en 1973 por vecinos de la ciudad de Ushuaia co-fundadora del Museo del Fin del Mundo).

Publicó en 1984, junto a Liliana Bruno, el libro “La gran tormenta y otros cuentos fueguinos”.

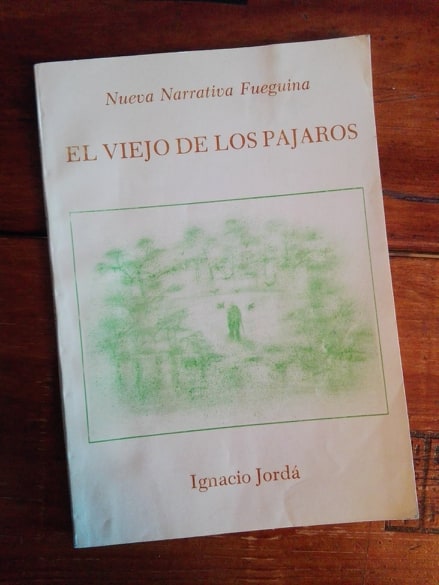

En 1985, editó “El viejo de los pájaros” y en 1984, “Zuleika”.

Luego de una afección pulmonar, a los 68 años, falleció en el 2011.

Compartimos con las lectoras y los lectores de EL ROMPEHIELOS el siguiente cuento de Ignacio Jordá:

Allegro con brío y adagio

El silencio del bosque era tan absoluto que por momentos llegaba a aturdirlo, como si una cámara de vacío lo cubriera todo, y el tiempo y el espacio se hubieran detenido.

La brisa sutil producía la misma sensación de calidez que el aliento de un beso cuando los primeros copos comenzaron a depositarse sobre el césped, como siguiendo el compás de un remoto laúd y desgranando lentamente sus notas.

De a poco, todo se cubrió de una moqueta de mórbida blancura, pero el viento suroeste, celoso de tal ternura, inició su obra. Y el dulce himeneo entre nieve y pasto, se convirtió al instante en una despiadada violación.

Saetas de hielo comenzaron a arremolinarse enloquecidas formando voladizos y golpeando los vidrios del ventanal con fuerza.

Dentro de la cabaña, Matías miraba la caída de esa primera nevada en silencio y como hipnotizado.

Curiosamente volvió a su infancia sin proponérselo y se vio a sí mismo, pero niño.

¡Qué raro que se mezclen así, traídos por la nevada, pensamientos de cosas tan lejanas y diversas!

Deberes recién hechos.

Mamá con sombrero y con aroma de Arpège. Preanuncio de salida.

Té con masas en la París.

Función de cine.

Una juvenil y ciega Michelle Morgan y una película cuya trama no logra recordar. Pero sí una música: LA SINFONIA PASTORAL. Que hasta hoy, incluido ese preciso instante y tantos años después constituye su melodía vital.

Al principio bromeaba con Inés diciéndole que al escuchar la Sexta Sinfonía podía desandar toda su vida hasta llegar al mismísimo instante de ser concebido. Todo él era la Sexta, pero su aspiración era llegar a ser la Séptima, tan pareja y sin altibajos, sobre todo en su “allegro con brío”.

Recordó, no sin cierta ironía, que siendo un ejecutante de oboe reconocido a nivel mundial, se viera obligado por prescripción médica, a pasar una temporada en la calma del bosque fueguino, para aplacar esas cefaleas que lo habían tenido tan mal.

En tanto Inés estaba más atenta a la aguja y al “petit point” que tenía entre sus manos que a la nevada, y quizás por transmisión del pensamiento, recordaba que el vínculo entre ambos había nacido por la música.

Al conocerse, hacía ya mucho tiempo, en una intrascendente jornada del “Maggio fiorentino”, ella le había confesado que tenía la sensación, al ejecutar la obra de Albinoni, que todo su ser se integraba con la música y eran una sola cosa.

Su violín, la orquesta de cámara y la ejecución de la obra del maestro formaban su esencia, y a diferencia de él, Inés se sentía feliz siendo una cantata del genial Tomaso.

Arreciaba la tormenta en el exterior, y dentro de la cabaña, en un momento indefinido e imperceptible hasta para ellos, Inés y Matías encontraron sus miradas, y sin decirse nada se comprendieron.

Matías fue decididamente hasta el aparato de audio y lo encendió.

De inmediato, los primeros acordes del “Allegro ma non tropo” de la Sinfonía número seis en Fa mayor invadieron el recinto donde un momento antes, sólo se sentía crepitar el fuego del hogar, dejando de vez en cuando escapar pequeñas explosiones que parecían provenir de minúsculas armas de fuego disparándose una tras otra.

-Inés, siento que ha llegado el preciso instante de hacernos sonido, el momento de la simbiosis entre existencia, tiempo y música.

-Sí, Matías, yo también lo siento así, seamos de una vez lo que realmente quisimos ser desde siempre.

Él se encaminó hasta la pequeña heladera y volvió con una curiosa y antigua botella de champagne Pommery del ’12 y dos copas de cristal previamente enfriadas en un baldecito de plata.

Descorchó la botella y ofreció una copa a Inés, que dejando su labor abandonada en el sofá, la tomó entre ambas manos.

-Brindo porque comenzaré a ser lo que siempre quise y nunca pude.

-Yo lo hago, Matías, porque a partir de hoy nuestro marco será todo el universo, y cada vez que alguien escuche a Beethoven o a Albinoni, allí estaremos nosotros, presentes y juntos para siempre, sin límites de tiempo ni de espacio.

Chocaron sus copas, y apenas mojaron los labios en el añejo vino. Luego se besaron largamente.

Él, tomando tiernamente sus manos, conectó la séptima sinfonía, y en el preciso instante en que la orquesta dirigida por Von Karajan atacaba los primeros compases del “Allegro con brío” caminó hasta el ventanal, donde traviesas flores de hielo se entrelazaban primorosamente bordando un encaje de guipiur.

Abrió las hojas y un golpe de frío lo estremeció.

Pero fue una sensación muy breve, y junto a la música que fugaba por la ventana, también partió convertido en sonido, desprendiendo a su paso translúcidos carámbanos.

Inés vio partir a Matías con seráfica beatitud en su rostro. Terminada la sinfonía, puso en el aparato a todo volumen el Adagio en sol menor de Albinoni.

Fue hasta la ventana y partió tras él rompiendo el silencio del bosque.

Cuenta la leyenda que a comienzos de la primavera, cuando se puede ya caminar libremente por el bosque, el viento, al colarse entre las lengas, ñires y coihues, produce sonidos que se parecen de a ratos al “allegro con brío”, y por momentos recuerdan un “adagio” y que retornando nuevamente el invierno, se forman en los vidrios junto al encaje de hielo, delicados pentagramas de agua en la cabaña del bosque.

Fede Rodríguez