Un estudio llevado adelante en el océano pacífico chileno detectó por primera vez contaminantes orgánicos en ballenas azules del hemisferio sur. Se trata de sustancias muy conocidas como PCB y el pesticida DDT, entre otras.

Un equipo compuesto por investigadores de Argentina, Chile, España y Australia llevó adelante una investigación en mares chilenos, dio como resultado el descubrimiento de contaminantes orgánicos en ballenas azules del hemisferio sur. El trabajo se llevó adelante en el marco del proyecto Alfaguara del Centro de Conservación Cetacea de Chile y contó con la participación del Dr. Mariano Sironi del Centro de Conservación de Ballenas de Argentina. Este tipo de trabajos resultan de gran utilidad a la hora de evaluar el estado de salud de las ballenas y las condiciones ambientales de los mares del hemisferio sur.

El Dr. Juan Muñoz-Arnanz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, uno de los autores principales del estudio explica que el trabajo de laboratorio implicó la realización de “una serie de procesos sobre 40 muestras de 37 ballenas azules para extraer y medir por cromatografía de gases y espectrometría de masas los contaminantes orgánicos. Todos los COP (contaminantes orgánicos) investigados (PCB, PBDE, DDT y HCB) fueron encontrados en todas las muestras analizadas, poniendo de relieve la ubicuidad y capacidad de transporte a larga distancia de estos contaminantes.”

Los contaminantes orgánicos son sustancias generadas por el ser humano que representan una grave amenaza para la salud humana y tiene un gran impacto sobre los ecosistemas. Además de ser altamente tóxicas, estas sustancias tienen la propiedad de poder transportarse largas distancias, persistir en el ambiente por espacios de tiempo prolongados y bioacumularse, es decir que se concentran en los niveles superiores de las redes alimentarias, afectando a los grandes depredadores como las orcas y otros cetáceos longevos.

La contaminación de los mares australes despierta una gran preocupación entre ambientalistas, científicos y productores artesanales locales. La pesca es uno de los pilares fundamentales de las economías regionales de los archipiélagos del sur de Chile y hoy se ve amenazada por la proliferación de enfermedades vinculadas a la salmonicultura que afecta directamente a las especies aprovechadas por la producción artesanal. Estas enfermedades también se han evidenciado en los grandes cetáceos, manifestándose en afectaciones y lesiones visibles en su piel.

Bárbara Galletti Vernazzani, Presidenta del Centro de Conservación Cetacea de Chile y coautora de la publicación, afirma que “estamos preocupados por la salud de las poblaciones de cetáceos en el Archipiélago de Chiloé, ya que estas ballenas azules presentan lesiones a la piel importantes en relación a otras regiones. Más aún, dichas lesiones también han sido detectadas en delfines en los alrededores de Chiloé y en 2007, el panel de expertos en ballenas azules que se reunió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica ya hizo el primer llamado de preocupación sobre los posibles impactos que la salmonicultura intensiva pudiera estar teniendo sobre estas especies en la zona sur de Chile. Por estos alarmantes motivos es que iniciamos en 2009 esta nueva línea de investigación sobre la salud de los animales que incluyó el análisis de los COPs. Así, nuestro estudio, basado en una técnica que no afecta la salud ni el comportamiento de las ballenas, ha generado datos científicos muy relevantes para comenzar a llenar un vacío de información sobre la contaminación orgánica en nuestra región del Pacífico Sur.”

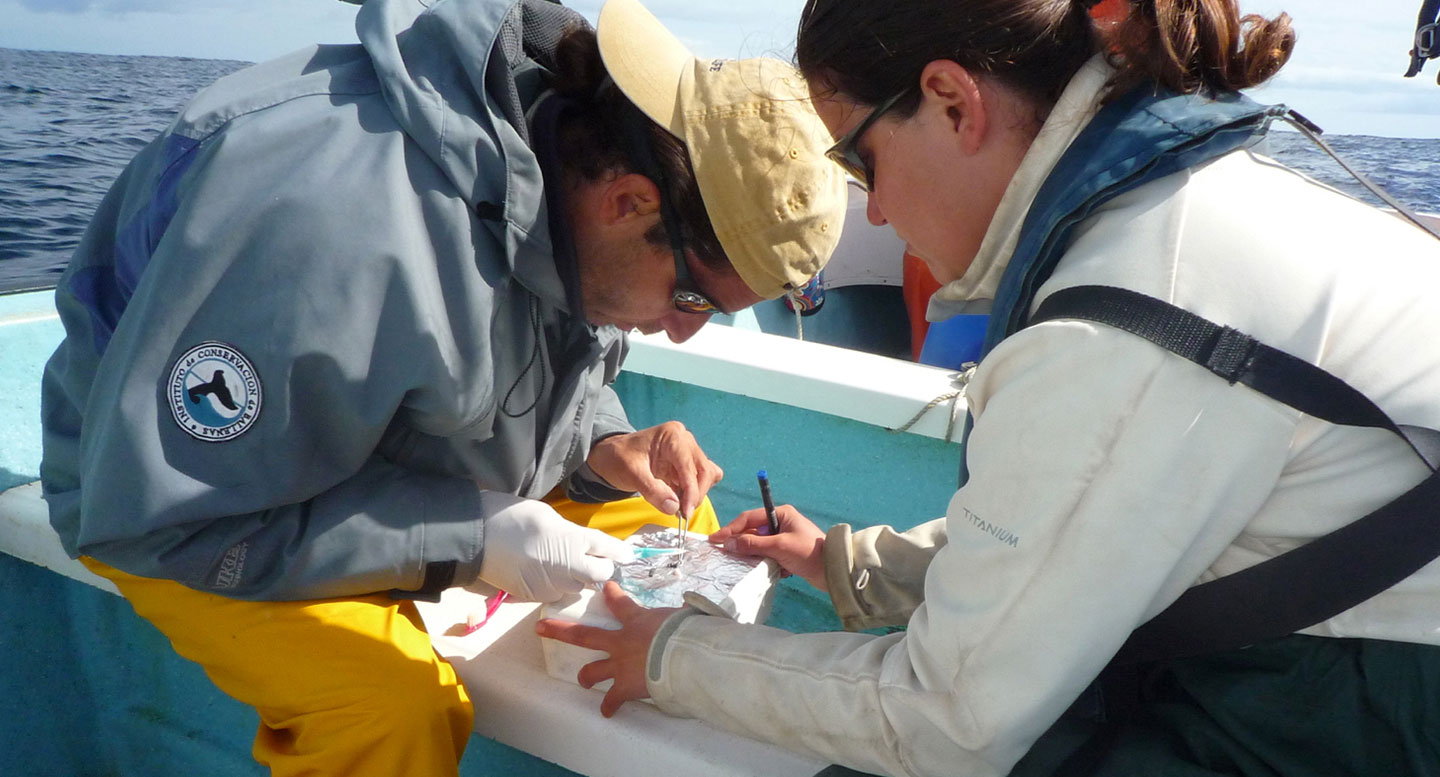

Debido a que los contaminantes estudiados se acumulan en la grasa de los animales, es posible realizar la toma de muestras con métodos que no perturban su vida ni su salud. El Dr. Mariano Sironi, Director Científico del Instituto de Conservación de Ballenas y coautor de la publicación, describe la técnica usada en el mar explicando que “con el bote de investigación nos acercamos a las ballenas cuando salen a la superficie a respirar. Con una ballesta, disparamos un dardo de 5 milímetros de diámetro que toma una pequeña muestra de piel y grasa superficial del lomo de las ballenas. Cuando el dardo rebota, queda flotando en el agua y lo recogemos desde el bote. Esta técnica es ampliamente utilizada en todo el mundo, dado su efecto mínimo sobre los animales y la gran cantidad de información que puede obtenerse con apenas un gramo de tejido. En casi todos los casos, las ballenas no muestran cambios durante el muestreo, y continúan con su comportamiento habitual, que en la zona de Chiloé es principalmente la alimentación a base de kril”.

Este tipo de investigaciones, al tiempo de producir valiosa información para la conservación de la biodiversidad en los mares australes, pone en evidencia la importancia de la colaboración científica entre las naciones y el rol que juegan los organismos de conservación en la salvaguarda del ambiente natural a través de la producción de información científica de calidad.

Abel Sberna

Fuente: Instituto de Conservación de Ballenas/Centro Conservación Cetácea