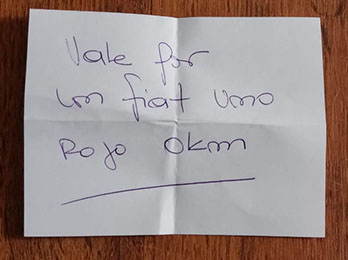

En la Navidad de 1998 recibí de regalo un Fiat Uno cero kilómetro de color rojo. O por lo menos eso decía el vale que Papá Noel me había dejado en el arbolito.

El vale no era más que un papel escrito de puño y letra de mi madre con algo que podríamos considerar más una expresión de deseo que otra cosa. Claro que nunca tuve un Fiat Uno rojo. Ni de ningún otro color. Ni Papá Noel me regaló jamás un auto cero kilómetro.

Muchos años antes, en una de sus primeras navidades como matrimonio y en el medio de la selva chaqueña, mis padres intercambiaron regalos del mismo estilo. Papelitos doblados con regalos hipotéticos, pedazos de hoja en blanco garabateados en el que rezaba una lista de presentes imaginarios.

Muchos años después, ya en mi vida adulta y con mi propia familia formada, los vales en el arbolito vuelven a tener significado.

No se trata, claro, de otorgarle el valor simbólico de una promesa. Es más bien el sueño que -en el momento de escribir el papel- uno sabe que es inalcanzable. A veces las metas se alcanzan y esa hoja de cuaderno se materializa, pero no es ese el fin del vale.

Dentro de mis sueños sigue estando el Fiat Uno color rojo, también hay un viaje a Europa, una renovación total de mi casa y hasta una campera de cuero negra. Seguramente a más de uno la sola idea de poner bajo el árbol una tarjeta que solo enuncie un regalo deseado le parezca una locura, pero me atrevo a asegurar que es un ejercicio emotivo y amoroso, ¿acaso nunca nadie prometió regalar la luna?

No vengo aquí a dejar lecciones sobre amor al prójimo y la importancia de las fiestas de fin de año, pues cada quien es libre de vivirlas como quiera. O como pueda. Hay quienes prefieren quedarse solos, otros necesitan bullicio y muchedumbre alrededor, algunos buscan una mesa numerosa que los cobije. Muchas veces no importan el cómo, el cuándo ni el con quién, pero sí es cierto que las corridas en los centros comerciales de las ciudades se convierten en una maratón destartalada de tarjetas de plástico desgastando sus bandas magnéticas.

Mientras más grande la caja, mientras más costoso el contenido, mientras más evidente sea el regalo, mientras más de moda esté el juguete, mejor considerado estará el gordinflón de barba blanca que, al final, es el que se lleva todos los créditos.

El consumismo nos domina. Compramos ropas y zapatos nuevos. Regalos impagables. Nos aventuramos a la selva del desconcierto para ubicarnos en el mejor sector de la palma, a veces sin darnos cuenta de que el árbol es demasiado alto y cada tanto alcanzar la cima también nos devuelve algo de soledad.

A mí también me gusta dar -y recibir por supuesto- regalos impresionantes. Siempre voy a recordar la bicicleta Aurorita amarilla que me regaló el señor de traje rojo en 1986. La amé, la usé, la disfruté y la gasté como a ningún otro regalo antes o después. Mi papá le agregó un canasto y con ella iba a hacer los mandados por el barrio. Esos regalos claro que crean recuerdos, pero tal vez en estas épocas donde comprar una bicicleta sea casi una misión suicida, podamos ingeniárnoslas para crear recuerdos de otra manera.

Cada casa será un mundo, pero a modo de ejemplo de nada, puedo contar que una tradición que recuerdo con cariño es la de cantar villancicos mientras se hacían los preparativos para la cena. Pasaron varias décadas, pero todavía retengo la letra de casi todos.

También les podría hablar de las luces de enanitos que cuelgan en mi casa desde la década del 80 o de la receta insuperable de vitel toné de mi mamá, que era una persona que no sabía cocinar, pero hacía este plato con magia o alguna brujería que nunca pudimos descubrir.

Los recuerdos se van formando alrededor de la mesa. Aunque la mesa en lugar de asado o fiambre alemán tenga apenas un puñado de arroz. Lo que nos va a marcar no es la cantidad de palmitos que haya en el plato de entrada, sino en el folklore que nosotros mismos hemos de crear, las tradiciones que intentaremos mantener y transmitir, y que serán motivo de charla en 20 o 30 años y seguirán generando sonrisas, nostalgias y memorias que valdrán más que cualquier regalo.

Acá podría escribir un último párrafo grandilocuente queriendo dejar una enseñanza y marcar un mensaje que cale hondo y llegue a los corazones de nuestros lectores, pero prefiero reservar algunas líneas en blanco y desdoblar mi vale por el Fiat Uno cero kilómetro color rojo y dejar espacio para que cada quién repase sus propias nostalgias, y las sonrisas se asomen al descubrir cuánto hemos recibido a lo largo de los años.

Este vale es mi regalo más preciado. Más que la Aurorita amarilla con canasto, en la que sí pude andar.

María Fernanda Rossi